Introduction

Les myases désignent tout parasitisme d'un être vivant par la larve d'une mouche, ou asticot. La tungose, ou "puce chique", est occasionnée par l'enkystement dans l'épiderme d'une puce fécondée du genre Tunga.

1 - Myiases

1 . 1 - Définition

Les myiases désignent tout parasitisme d’un être vivant par la larve d’une mouche, ou asticot.

Après accouplement, les femelles vont pondre leurs œufs, sur le substrat favorable à leur descendance (sol, eau souvent putride, tige, bouton floral, fruit ou légume, viandes, etc…), soit isolément, soit en traînées ou dispersés sur une surface plus ou moins grande. Au bout d’un temps variable de quelques minutes à plus de six mois, l’œuf éclot, donne une larve (l’asticot), acéphale, apode, mesurant de quelques dixièmes de millimètres à 2 mm environ. A l’extrémité postérieure existe une paire de stigmates respiratoires dont la morphologie varie en fonction des genres et quelquefois des espèces : ce n’est qu’au 3è stade que ces ouvertures des trachées acquièrent leur structure typique, très utile pour le parasitologiste et l’entomologiste. Après un laps de temps souvent fonction de la température ambiante, et un certain nombre de mues qui permettent à l’asticot d’atteindre son plein développement, la cuticule de celui-ci se durcit et prend une coloration allant du jaune au noir : c’est la pupe, en tonnelet, à l’intérieur de laquelle l’insecte adulte (ou imago) va se former. A maturité, la mouche va pousser le pôle céphalique de cette carapace de protection : un opercule préformé va s’ouvrir et libèrera l’insecte … qui recommencera son cycle.

1 . 2 - Tableaux cliniques

1 . 2 . 1 - Myiases obligatoires européennes

1) Wohlfahrtia magnifica

Cette grosse mouche grise marquetée de noir, parasite obligatoire à l’état larvaire, dépose ses œufs soit sur une plaie due à un traumatisme quelconque, soit sur des muqueuses saines (nez, œil, vagin). Les tissus envahis sont rapidement détruits. Il est à noter que les larves grandissent et évoluent très rapidement puisqu’elles peuvent se transformer en pupes en moins d’une semaine.

Le parasitisme par Wohlfahrtia est, de loin, le plus grave de celui de toutes les myiases autochtones. Souvent, l’oreille est la porte d’entrée. De là, le tympan, puis l’oreille interne, puis la paroi osseuse peuvent être attaqués. Dans de rares cas, mortels d’ailleurs, les larves envahissent l’encéphale.D’autres localisations sont possibles:

- l’œil, il s’agit d’une opthtalmomyiase interne, c’est-à-dire un parasitisme du globe oculaire lui même. Ce pronostic est désastreux pour l’organe parasité.

- le nez, avec envahissement des sinus.

- toutes blessures survenues chez un individu en état de misère physiologique intense ou comateux.

Sur le plan vétérinaire, il semble que cette mouche pose surtout un problème en Afrique du Nord, en Europe Centrale et dans les régions chaudes d’U.R.S.S. et depuis une quinzaine d’années dans le Sud-Est français (régions de transhumance et d’alpages).

2) Hypoderma bovis

Cette mouche parasite des bovins est tout particulièrement connue des vétérinaires sous sa forme larvaire qui, à maturité, se nomme en France le varon.

Les œufs d’H. bovis sont déposés isolément, pendant les jours les plus chauds de l’été, sur les poils des bovins.

Il en sort presque aussitôt une larvule (1 mm) qui pénètre activement dans la peau. De là, par un tropisme encore inconnu, elle remonte le long des terminaisons nerveuses jusqu’au canal rachidien, pénètre dans l’espace épidural par un trou de conjugaison.

C’est là qu’elle va passer toute la saison froide. Dès le printemps, les larves muent et quittent cet abri, pour migrer jusqu’à la région dorso-lombaire où, après avoir mué une 2ème fois, elles vont perforer la peau pour pouvoir respirer. La nodosité produite va atteindre la taille d’une petite mandarine. Lorsque le développement larvaire sera terminé, le parasite sera expulsé de sa logette comme le noyau d’une cerise. Cette « énucléation » est passive et se produit au moment d’une contraction brutale des masses musculaires lombo-sacrées, au moment, par exemple, où le bovin se lève. La larve tombe à terre, s’y enfonce de quelques centimètres, se transforme en pupe et donnera un adulte.

Il n’y a qu’un cycle par an, le froid entrainant une diapause.

Chez l’homme, le cycle est toujours abortif. La larve dépassant rarement le stade I. Cette affection, sporadique dans les départements de la Manche, du Calvados, du Morbihan, du sud des Côtes d’Armor et dans certaines régions du Massif central, touche exclusivement les enfants d’origine rurale ou ayant séjournés, en région d’élevage bovins, à la campagne pendant les vacances d’été, période de ponte des insectes. Les signes cliniques sont multiples et peuvent se succéder ou se juxtaposer. La période d’apparition des troubles s’étale d’octobre à mars avec un maximum net en janvier.

Trois aspects cliniques sont à noter :

- Manifestations cutanées : lésion furonculoïde et/ou tumeurs ambulatoires.

La myiase furonculoïde pathognomonique chez un patient n’ayant pas quitté nos régions, semble reproduire le nodule caractéristique du varon mais en fait, c’est une masse rénitente, indolore en général, apparaissant en quelques heures, se perçant très vite d’un pertuis, par où, après quelques jours au maximum sortira spontanément la larve toujours immature et donc de petite taille : 10 mm environ. La myiase à tumeurs ambulatoires se limite souvent à une série d’œdèmes ambulants, évoquant tantôt un œdème de Calabar, tantôt un œdème de Quincke.

- Manifestations profondes

Apparition d’un syndrome méningé, brutal, mais guérissant spontanément au bout de 5 à 6 mois d’évolution. Il s’agit presque toujours de réactions allergiques à la larve. La présence d’éosinophiles dans le liquide céphalo-rachidien doit faire suspecter la présence du parasite dans le système nerveux central et impose un diagnostic immunologique et radiologique (scanner).

- Ophtalmomyiase interne

Grave et relativement fréquente, elle présente généralement un tableau clinique évocateur. C’est un jeune enfant qui présente brusquement des défauts de la vision (baisse d’acuité, défauts d’accommodation) en même temps qu’apparaissent des céphalées violentes. L’asticot peut apparaître dans le champ du biomicroscope, en mettant le patient dans diverses positions.

3) Œstrus ovis

Il s’agit d’une parasitose très fréquente, que l’homme a transportée avec le mouton dans presque toutes les régions du globe.

Chez l’hôte habituel, le mouton, le cycle normal est le suivant : l’œstre dépose au vol ses larves à l’orifice des narines. A la fois par leurs mouvements propres et par l’air inhalé qui les entraîne, les larves arrivent au niveau des sinus où elles s’accrochent. Au bout de quatre semaines environ, elles atteignent leur taille maximum (3ème stade, plus de 2 cm) et se décrochent. Comme la masse totale de ces larves est maintenant importante, la gène mécanique et respiratoire devient notable et le mouton « éternue » pour évacuer ces corps étrangers. C’est ainsi que les larves à maturité sont rejetées sur le sol où, après s’être enfoncées superficiellement, elles nymphosent puis donnent les adultes. Notons que les larves qui arrivent au 3ème stade au début de la saison froide, passe tout l’hiver en diapause, chez le mouton et ne commencent leur évolution qu’au printemps suivant.

En dehors du mouton, la chèvre, le chien et l’homme sont connus comme pouvant héberger ces parasites. Chez la chèvre, il semble que le cycle soit normal. Par contre, chez le chien et l’homme la maturation des larves est impossible.

En parasitologie humaine, l’anamnèse, comme la clinique, de cette impasse parasitaire est d’une constance remarquable. Il peut s’agir :

- Soit d’une myiase oculaire, dans ce cas le patient en vaquant à ses occupations pendant l’été, reçoit un choc violent sur l’œil (c’est la ponte de la femelle d’œstre), choc douloureux, immédiatement suivi de sensation de brulure, de picotements et de corps étrangers. La gêne puis la souffrance amène le malade à consulter et le médecin décèle, accroché au globe oculaire ou aux muqueuses dans les replis palpébraux, une à plusieurs dizaines de larves minuscules. L’examen microscopique révélera qu’il s’agit de larves d’Œstrus ovis. Ces larves disparaissent (meurent) spontanément en 48 heures.

- Soit d’une myiase nasale ou sinusienne, la symptomatologie est généralement banale : rhinorrhée plus ou moins purulente accompagnée de céphalées frontales. Cette "sinusite" connaît son étiologie lors de la sortie d’une larve au cours d’un éternuement ou d’un mouchage violent.

4) Gasterophilus inermis

Les Gasterophilus sont parasites des chevaux ; quatre ou cinq espèces peuvent se rencontrer dans nos régions.

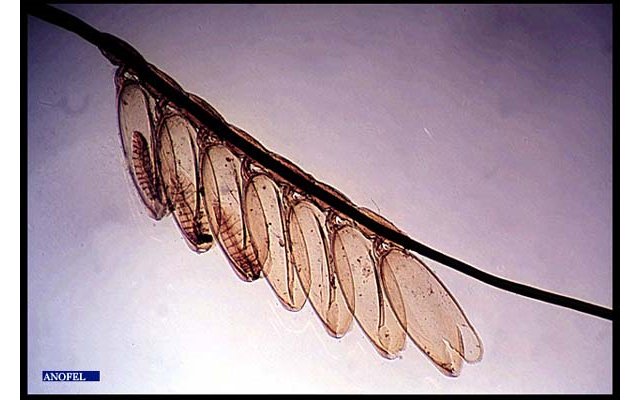

En ce qui concerne la biologie normale de cette espèce, c’est encore pendant la saison chaude que l’on découvrira sur les poils des joues ou des jambes du cheval les œufs de ce Gasterophilus. Ces œufs évoquent par leur forme, leur fixation sur le poil et la présence d’un opercule, les « lentes » de poux. Contrairement à ceux des autres espèces du genre, ils n’ont pas besoin d’un stimulus mécanique pour éclore, mais, s’ouvrent spontanément. La petite larve qui en sort pénètre activement dans la peau et va créer un « creeping disease », ou pseudo « larva migrans ». Partant du point d’entrée de chaque larve, une galerie plus ou moins contournée serpente sur les joues du cheval, chaque trajet ayant la propriété de faire tomber les poils rencontrés. Après ce court séjour sous la peau, les larves s’enfoncent et gagnent par effraction la lumière du tube digestif, le niveau de l’implantation variant avec les espèces : estomac pour G. intestinalis, rectum pour G. inermis. Quelques semaines plus tard, la larve parvenue à maturité se décroche et se laisse entraîner par le flux du transit intestinal et tombe sur le sol avec les fèces. Il y a alors, comme pour les autres genres ici étudiés, enfouissement, nymphose puis sortie de l’adulte.

Chez l’homme, l’aspect clinique évoque une larva migrans, en moins sinueuse que celle due aux ankylostomes de carnivores. Sa vitesse de progression est faible, de l’ordre de quelques centimètres par jour. De ce fait elle est appelée myiase sous cutanée rampante.