- Pré-requis et Objectifs

-

Cours

-

Contenu

- 1 - Physiopathologie - généralités

- 2 - Rhinopharyngites

- 3 - Angines

- 4 - Amygdalite chronique

- 5 - Complications des infections amygdaliennes

- 6 - Indications de l’amygdalectomie

- Points essentiels

-

Version PDF

-

Contenu

- Annexes

2 . 4 - Traitement

La prise en charge d’une rhinopharyngite non compliquée peut justifier un traitement symptomatique pour améliorer le confort. Les vasoconstricteurs par voie générale, comme par voie nasale ne sont pas recommandés avant 15 ans et les anti-inflammatoires non stéroïdiens à dose anti- inflammatoire ainsi que les corticoïdes par voie générale ne sont pas indiqués.

Le traitement antibiotique n’est pas justifié chez l’adulte comme chez l’enfant. Son efficacité n’est démontrée ni sur la durée des symptômes ni pour la prévention des complications (sinusites et OMA purulente), même en présence de facteur de risque. Ils exposent à des effets indésirables (cliniques et écologiques).

2 . 5 - Complications des rhinopharyngites

Plusieurs facteurs sont susceptibles de modifier l’évolution naturelle des rhinopharyngites et augmenter l’incidence des complications :

- immunodépression (constitutionnelle de l’enfant, post-varicelle, virale (VIH), due à un traitement par corticoïdes ou par immunodépresseurs) ;

- antécédents d’OMA récidivante;

- vie en collectivité (crèche collective): incidence des rhinopharyngites augmentée avec évolution prolongée des épisodes qui se compliquent plus volontiers d’OMA ;

- âge : le pic d’incidence des OMA purulentes se situe entre 6 mois et 4 ans, inversement les patients de plus de 80 ans ont un risque de complications supérieur à celui des adultes jeunes;

- comorbidités, en particulier diabète et insuffisance cardiaque.

Les rhinopharyngites se compliquent le plus souvent par la survenue d'infection bactérienne qui conditionnent la prescription d'antibiotiques :

- otite moyenne aiguë (OMA) est le plus souvent précoce et survient le plus souvent chez l’enfant de 6 mois à 2 ans ;

- sinusites : dès le plus jeune âge, une ethmoïdite aiguë, plus tardivement et essentiellement après l’âge de 6 ans, une sinusite maxillaire;

- ganglionnaires : adénophlegmon cervical, abcès rétropharyngien, torticolis

D'autres types de complications peuvent aussi être observées :

- laryngées : laryngites aiguës sous-glottiques, laryngite striduleuse;

- digestives : diarrhée, vomissement, déshydratation du nourrisson;

- convulsions fébriles

La survenue d’une infection respiratoire basse telle qu’une bronchite, bronchiolite ou pneumopathie n’est pas considérée comme une complication ou une surinfection d’une rhinopharyngite (la rhinopharyngite est dans ce cas un prodrome ou un des signes d’accompagnement).

Le caractère purulent de la rhinorrhée et l’existence d’une fièvre (dans les délais normaux d’évolution de la rhinopharyngite) ne sont pas des facteurs de risque de complications.

2 . 6 - Diagnostic différentiel

Il se pose rarement. En cas de rhinorrhée, la rhinite simple peut prêter à confusion. Elle est, la plupart du temps, associée à une rhinopharyngite et relève d’une thérapeutique analogue.

En cas d’obstruction nasale :

- l’imperforation choanale bilatérale du nouveau-né se manifeste par une obstruction nasale totale. La symptomatologie est dramatique car le nouveau-né ne sait pas respirer par la bouche : asphyxie, impossibilité d’alimentation avec fausses routes. Le diagnostic est facile par l’utilisation d’un simple miroir placé devant les narines (absence de buée à l’expiration) et d’une sonde introduite dans l’une et l’autre des fosses nasales, qui bute après quelques centimètres et ne passe pas dans le pharynx ; le geste immédiat est la mise en place d’une canule de Mayo. Le traitement chirurgical doit être précoce : perforation des diaphragmes muqueux ou osseux obstruant les choanes ;

- l’imperforation choanale unilatérale n’entraîne pas de trouble important. Sa découverte est le plus souvent tardive, devant une obstruction nasale et une rhinorrhée muqueuse au long cours, unilatérale. Le traitement chirurgical peut être différé ;

- tumeur bénigne : le fibrome nasopharyngien, tumeur saignante chez un garçon après 10 ans. Cette tumeur rare, histologiquement bénigne est une tumeur très vascularisée développée au niveau de la paroi latérale de l’orifice choanal. Son extension progressive dans la fosse nasale et le rhinopharynx entraîne chez un adolescent à la période pubertaire une obstruction nasale progressive, avec rhinorrhée et des épistaxis à répétition, de plus en plus abondantes et quelquefois dramatiques ;

- tumeurs malignes : les cancers du rhinopharynx.

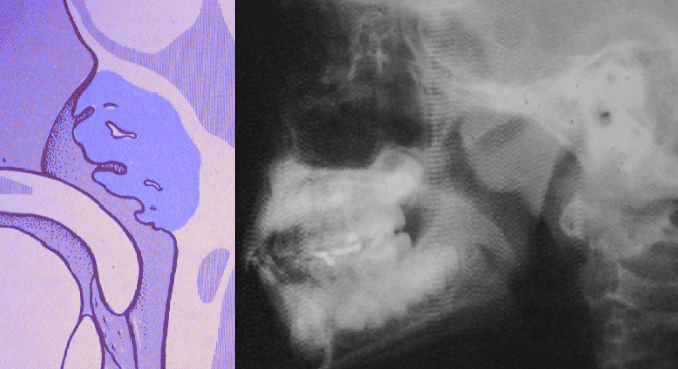

Figure 2 : Végétations adénoïdes :

2 . 7 - Hypertrophie des végétations adénoïdes causant des rhinopharyngites à répétition

Il s’agit de l’hypertrophie de l’amygdale (tonsille) pharyngée, réaction normale lors de la maturation immunitaire. Elle est l’apanage de l’enfant. Lorsqu’elle est importante, l’hypertrophie des végétations adénoïdes peut se manifester par des signes obstructifs (obstruction respiratoire haute, rhinopharyngée) :

- obstruction nasale permanente ;

- respiration buccale ;

- ronflement nocturne, avec sommeil agité ;

- voix nasonnée (rhinolalie fermée) ;

- faciès particulier, dit « adénoïdien », en fait commun à toutes les obstructions nasopharyngées chroniques : bouche ouverte avec béance incisive, aspect hébété du visage, face allongée et étroite, voûte palatine ogivale ;

- thorax globuleux en carène dans les formes précoces et majeures.

L’examen clinique retrouve :

- un enfant, souvent pâle, hypotrophique, ou quelquefois joufflu et apathique ;

- rarement un bombement antérieur du voile du palais à l’examen buccal ; plutôt l’apparition lors d’un réflexe nauséeux, de la partie inférieure de végétations volumineuses ;

- une polyadénopathie cervicale bilatérale à la palpation du cou : les ganglions sont petits (< 1,5 cm), fermes et indolores.

Il peut être complété par la nasofibroscopie réalisée par l’ORL ; tandis que la rhinoscopie postérieure au miroir ou aux optiques et la radiographie de cavum de profil sont des examens tombés en désuétude.

L’évolution est souvent émaillée de poussées de rhinopharyngite, avec leurs complications éventuelles. Les végétations adénoïdes, qui atteignent leur maximum de développement entre 4 et 7 ans, involuent spontanément, en règle générale à la puberté. Des reliquats peuvent cependant persister, à l’origine de certaines rhinopharyngites de l’adulte.

Le traitement chirurgical, qui réalise l’adénoïdectomie par curetage du cavum, est parfois nécessaire si :

- l’hypertrophie des végétations entraîne des troubles respiratoires obstructifs;

- les poussées infectieuses sont fréquentes et compliquées d’otites (avec retentissement auditif), de laryngites ou de trachéobronchites.

L’adénoïdectomie ne réalise jamais une éradication complète du tissu lymphoïde du rhinopharynx. Une « repousse » des végétations adénoïdes, peut survenir d’autant plus rapidement que l’opéré est plus jeune. L’adénoïdectomie est contre-indiquée en cas d’insuffisance vélaire ou de voile court en raison du risque de rhinolalie post-opératoire, et peut être contre-indiquée en cas de troubles de l’hémostase.

2 . 8 - Autres facteurs favorisants les infections rhinopharyngées

La rhinopharyngite récidivante non compliquée de l’enfant se caractérise par son évolution subaiguë ou chronique, désespérément traînante sur des semaines et des mois. A peine atténué pendant les mois d’été, ce« rhume perpétuel » pose un problème thérapeutique difficile. Les facteurs favorisants sont multiples:

- hypertrophie des végétations adénoïdes ;

- facteurs climatiques : printemps, automne ;

- facteurs épidémiques : grippe… ;

- mode de vie : crèche, école, milieu familial infectant, tabagisme passif ;

- fièvres éruptives de l’enfance : rougeole, varicelle, scarlatine… ;

- terrain, avec volontiers une notion familiale de « fragilité muqueuse », allergique ou non.

La prise en charge de chaque facteur permet le contrôle des rhinopharyngites à répétition :

- en charge de chaque facteur aide au contrôle des rhinopharyngites à répétition :

- éducation du mouchage et de l’hygiène nasale;

- éviction du tabagisme passif, éviction temporaire de la crèche ;

- correction d’un reflux gastro-œsophagien ;

- ablation des végétations;

L’affection guérit spontanément vers l’âge de 6 à 7 ans sans laisser de séquelles appréciables, tout au moins dans les formes non compliquées.

3/9