2 - Classification, diversité, spécificité

Pour les parasites humains, la classification, d’abord fondée sur la morphologie, fait désormais appel à d’autres critères, génétiques et immunologiques.

2 . 1 - Nomenclature et systématique (taxinomie)

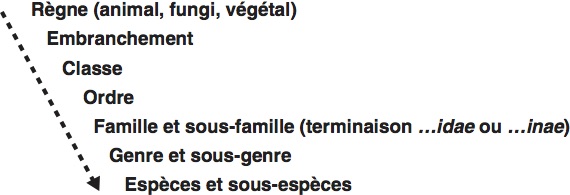

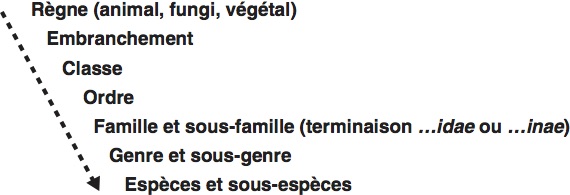

Les lois de la systématique sont simples mais strictes. Depuis Charles Linné, tous les animaux et végétaux sont désignés par deux mots latinisés : le binôme linnéen — le premier, nom de genre, porte une majuscule, le second sans majuscule est le nom d’espèce (les deux en italique ou soulignés) — suivi du nom de l’auteur qui l’a attribué la première fois et de la date de cette attribution, par exemple : Plasmodium malariae (Laveran, 1881). « L’espèce est définie comme un groupe naturel d’individus descendant les uns des autres dont les caractères génétiques, morphologiques et physiologiques, voisins ou semblables, leur permettent de se croiser. L’espèce est l’unité de base de la taxinomie. » (Petit Robert). Actuellement, on prend davantage en compte le génome des individus. Genre et espèce sont issus d’une suite d’étapes de classification (figure 1).

2 . 2 - Classification

On classe les parasites en quatre grands groupes (tableau A) :

- protozoaires (êtres unicellulaires doués de mouvement) : selon les cas, ils se déplacent grâce à des pseudopodes (rhizopodes), des flagelles, une membrane ondulante, des cils ou des mouvements de torsion du cytosquelette. Ils se présentent sous forme asexuée ou à potentiel sexuée, mobile et capable de se diviser, ou enkystée, intra- ou extracellulaire ;

- helminthes ou vers : ce sont des métazoaires (êtres pluricellulaires possédant des tissus différenciés) ; ils passent par des formes adultes (des deux sexes), larvaires, embryonnaires ou ovulaires ;

- arthropodes (insectes, arachnides et crustacés), mollusques, pararthropodes (porocéphales) ou annélides : ce sont des métazoaires pouvant se présenter sous forme adulte (imago ; mâle et femelle), œuf, larve et nymphe ; les ectoparasitoses font l’objet de la deuxième partie de l’ouvrage ;

- micromycètes (du règne des Fungi) : ce sont des champignons microscopiques identifiés sous forme de spores, isolées ou regroupées, ou de filaments libres ou tissulaires ; ils font l’objet de la troisième partie de l’ouvrage.

| Protozoaires | |

| Embranchement des Apicomplexa (sporozoaires) | |

| Plasmodium falciparum | Paludisme |

| Plasmodium vivax | |

| Plasmodium ovale | |

| Plasmodium malariae | |

| Plasmodium knowlesi | |

| Toxoplasma gondii (toxoplasme) | |

| Sarcocystis hominis* | |

| Cystoisospora belli (ex-Isospora belli) | |

| Cryptosporidium spp. | |

| Cyclospora cayetanensis | |

| Embranchement des Rhizoflagellés | |

| Classe des Rhizopodes | |

| Entamoeba histolytica (amibe dysentérique) | Amœbose intestinale et tissulaire |

| Entamoeba dispar | Amibes non ou peu pathogènes |

| Entamoeba hartmanni | |

| Entamoeba coli | |

| Endolimax nanus | |

| Iodamaeba butschlii | |

| Naegleria fowleri | Méningoencéphalites et kératites amibiennes |

| Acanthamoeba spp. | |

| Classe des Flagellés | |

| Trypanosoma brucei gambiense | Trypanosomoses africaines (maladie du sommeil) |

| Trypanosoma brucei rhodesiense | |

| Trypanosoma cruzi | Trypanosomose américaine (maladie de Chagas) |

| Leishmania donovani | Leishmaniose viscérale de l’Ancien Monde (kala-azar) |

| Leishmania infantum | |

| Leishmania tropica | Leishmaniose cutanée de l’Ancien Monde |

| Leishmania major | |

| Leishmania brasiliensis | Leishmaniose cutanée ou cutanéomuqueuse américaine |

| Leishmania guyanensis | |

| Leishmania mexicana | |

| Giardia intestinalis ou Giardia duodenalis | Giardiose (ex-« lambliase ») |

| Trichomonas hominis | Flagelloses intestinales non pathogènes |

| Chilomastix mesnilii* | |

| Embadomonas intestinalis* | |

| Enteromonas hominis* | |

| Dientamoeba fragilis* | |

| Trichomonas vaginalis | Trichomonose urogénitale |

| Trichomonas tenax* | Flagellose buccale, non ou peu pathogène |

| Embranchement des Ciliés | |

| Balantidium coli* | Balantidiose |

| Embranchement des Straménopiles | |

| Blastocystis hominis* | Blastocystose, rarement pathogène |

| Helminthes | |

| Embranchement des Némathelminthes (vers ronds) | |

| Classe des Nématodes, ovipares | |

| Trichuris trichiura (trichocéphale) | Trichocéphalose |

| Enterobius vermicularis (oxyure) | Oxyurose |

| Ascaris lumbricoides (ascaris) | Ascaridiose |

| Ancylostoma duodenale (ankylostome) | Ankylostomoses |

| Necator americanus (ankylostome) | |

| Strongyloides stercoralis (anguillule) | Anguillulose |

| Toxocara canis | Larva migrans viscérale (toxocarose) |

| Ancylostoma brasiliensis | Larva migrans cutanée (larbish) |

| Anisakis spp. | Anisakiose |

| Classe des Nématodes, vivipares | |

| Trichinella spiralis (trichine) | Trichinellose |

| Wuchereria bancrofti | Filariose lymphatique de Bancroft |

| Wuchereria bancrofti var. pacifica* | Filariose lymphatique à microfilarémie apériodique du Pacifique |

| Brugia malayi | Filariose lymphatique de Malaisie |

| Brugia timori | |

| Loa loa | Loaose |

| Onchocerca volvulus (onchocerque) | Onchocercose |

| Mansonella streptocerca | Filarioses non ou peu pathogènes |

| Mansonella perstans | |

| Mansonella ozzardi | |

| Mansonella rhodaini | |

| Dracunculus medinensis (filaire de Médine) | Dracunculose |

| Embranchement des Plathelminthes (vers plats) | |

| Classe des Trématodes | |

| Douves | |

| Fasciola hepatica (grande douve du foie) | Distomatoses hépatobiliaires |

| Dicrocoelium dendriticum (petite douve du foie) | |

| Clonorchis sinensis (douve de Chine) | |

| Opisthorchis felineus | Distomatoses intestinales |

| Fasciolopsis buski | |

| Heterophyes heterophyes | |

| Paragonimus westermani | Distomatoses pulmonaires |

| Paragonimus africanus | |

| Schistosomes | |

| Schistosoma haematobium | Schistosomose (bilharziose) urogénitale |

| Schistosoma mansoni | Schistosomoses (bilharzioses) intestinales |

| Schistosoma guineensis | |

| Schistosoma intercalatum | |

| Schistosoma japonicum | Schistosomoses (bilharzioses) artérioveineuses extrême-orientales |

| Schistosoma mekongi | |

| Classe des Cestodes | |

| Taenia saginata | Tæniasis intestinal |

| Taenia solium | Tæniasis intestinal et cysticercose |

| Diphyllobothrium latum | Bothriocéphalose |

| Hymenolepis nana | Hyménolépiose |

| Echinococcus granulosus | Échinococcose hydatique |

| Echinococcus multilocularis | Échinococcose alvéolaire |

| Multiceps spp.* | Cénuroses* |

2 . 3 - Diversité

La diversité est la règle en parasitologie. De par leur morphologie et leur biologie (mobilité, reproduction, métabolisme), les parasites sont extrêmement variés, y compris au sein d’une même famille. Morphologiquement, la taille d’un parasite peut dépasser cinq mètres (Taenia) ou rester de l’ordre du micromètre (Plasmodium, Leishmania). Leur recherche peut être assurée par un examen à l’œil nu (Taenia, oxyure) ou par la microscopie optique (plasmodies). Les stades parasitaires d’un même parasite peuvent prendre chez l’homme, dans le milieu extérieur ou chez l’hôte intermédiaire, des formes particulières correspondant aux différents stades de son développement. Ils sont macro- ou microscopiques, intra- ou extracellulaires, sous forme adulte ou larvaire. Les parasites peuvent être : permanents, leur existence entière se déroulant dans un ou plusieurs hôtes (Taenia, trichine) ; temporaires, partageant leur vie entre une forme libre dans l’environnement et l’autre parasitaire (douves, anguillules) ; ou encore facultatifs, ayant une vie saprophytique mais occasionnellement parasitaire (parasites et champignons opportunistes, myiases).

2 . 4 - Spécificité

Les parasites sont plus ou moins étroitement liés à leur hôte. Les parasites sténoxènes (poux, hématozoaires) sont adaptés, inféodés à un seul hôte ; les euryxènes, au contraire, ne présentent qu’une spécificité lâche : c’est le cas des agents des zoonoses, parasitoses communes à l’homme et aux animaux — toxoplasmose, distomatoses, formes larvaires des ténias (hydatidose, échinococcose alvéolaire)…