- Pré-requis et Objectifs

- Cours

- Evaluations

- Annexes

3 - Étiologies des leucorrhées pathologiques et choix thérapeutiques

Tout ce qui pourra perturber cet équilibre favorisera le développement d'une flore pathogène, tout ce qui modifiera l'activité sécrétoire des cellules cervicales pourra être responsable de leucorrhées pathologiques et enfin toute perte provenant du haut appareil génital (endomètre, trompe, ovaire et pelvis) se caractérisera par des leucorrhées pathologiques.

Les causes sont :

- infectieuses basses ;

- néoplasiques cervico-vaginales ;

- atteinte du haut appareil génital : endométrite, salpingite, cancer de l'endomètreDéfinitionMuqueuse interne de l'utérus. ou tubaire, plus rarement l'expression d'un abcès du DouglasDéfinitionCul-de-sac de Douglas ou cul-de-sac recto-vaginal : Repli du péritoine entre l'utérus et le rectum, formant un cul-de-sac recto-vaginal. Le cul-de-sac de Douglas est l'endroit où s'accumulent les liquides qui peuvent se trouver par accident dans la cavité péritonéale (sang, pus, etc.). Cet endroit du corps est accessible par le toucher rectal, ce qui permet le diagnostic de nombreuses pathologies. Chez l'homme, ce cul-de-sac est simplement l'extrémité inférieure de la cavité péritonéale, entre la face postérieure de la vessie et la face ventrale du rectum., d'une sigmoïditeDéfinitionInfection d'un ou de plusieurs diverticules du segment sigmoïde du côlon. Les diverticules sont de petites hernies de la muqueuse intestinale au travers de la paroi musculaire du côlon, le plus souvent localisés sur le sigmoïde, dans lesquelles la stagnation des matières fécales peut favoriser l'infection, selon un mécanisme analogue à celui de l'appendicite. Ces diverticules apparaissent avec l'âge et sont présents en plus ou moins grand nombre chez environ 40 % des personnes de plus de soixante ans. perforée ou d'une pelvipéritoniteDéfinitionInfection de l'utérus et/ou des trompes et/ou des ovaires qui peut se propager à travers les tubes, dans le bassin autour de l'utérus, de la vessie et le gros intestin. L'infection provoque une inflammation. L'infection est plus fréquente chez les jeunes femmes, celles qui ont un nouveau partenaire, et celles qui n'utilisent pas de préservatifs..

3 . 1 - Causes infectieuses

Symptomatologie

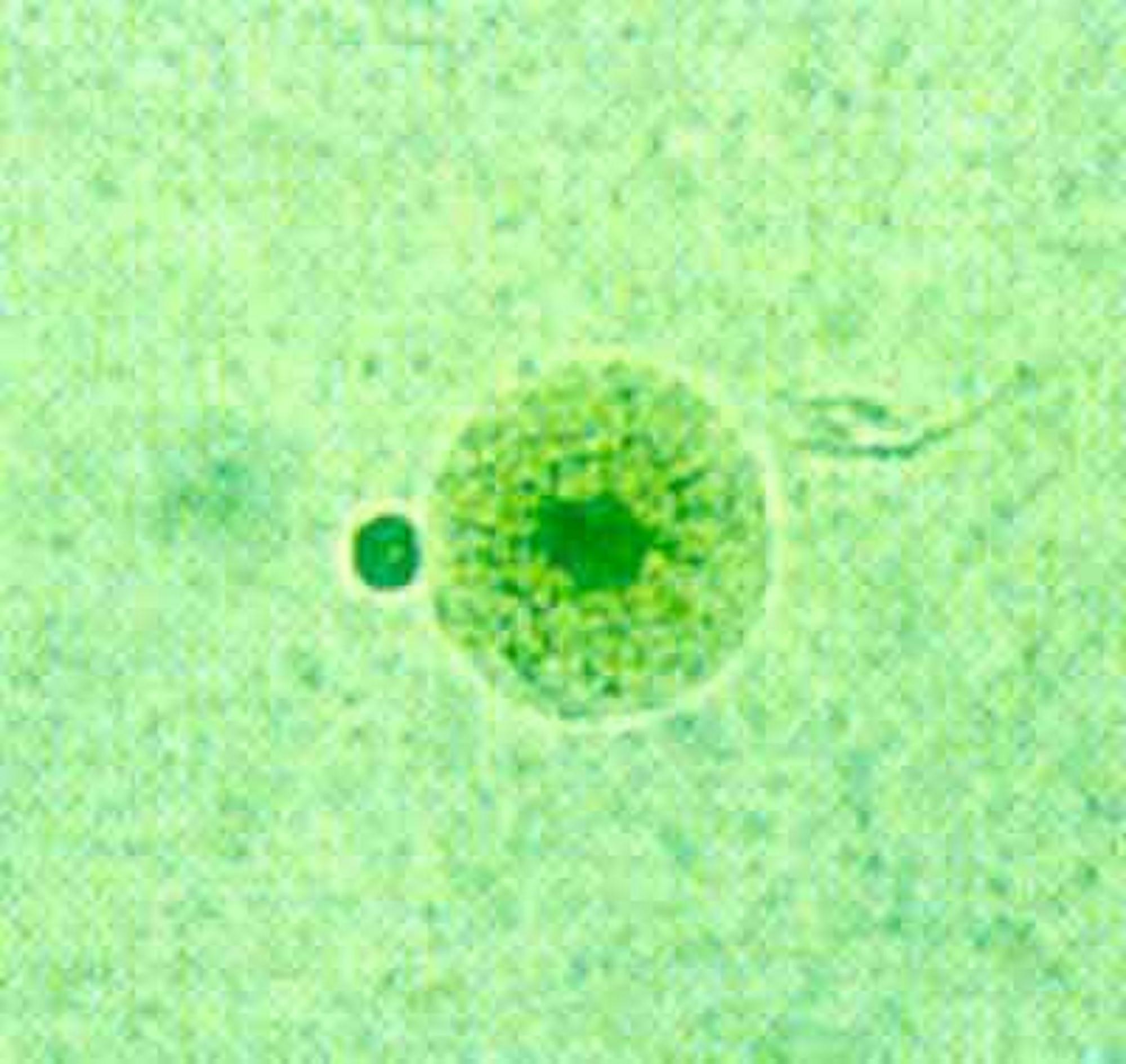

3 . 1 . 1 - Trichomonas

Trichomonas

La vaginite à trichomonas est de contamination vénérienne, elle est un bon marqueur d'IST et ainsi justifie la recherche systématique d'autres germes.

Les leucorrhées sont verdâtres, mousseuses, spumeuses, abondantes et nauséabondes (odeur de plâtre frais). Au spéculum le vagin est rouge, le col framboisé. Le prurit est variable en intensité, il existe souvent des brûlures au moment des rapports ou des mictions.

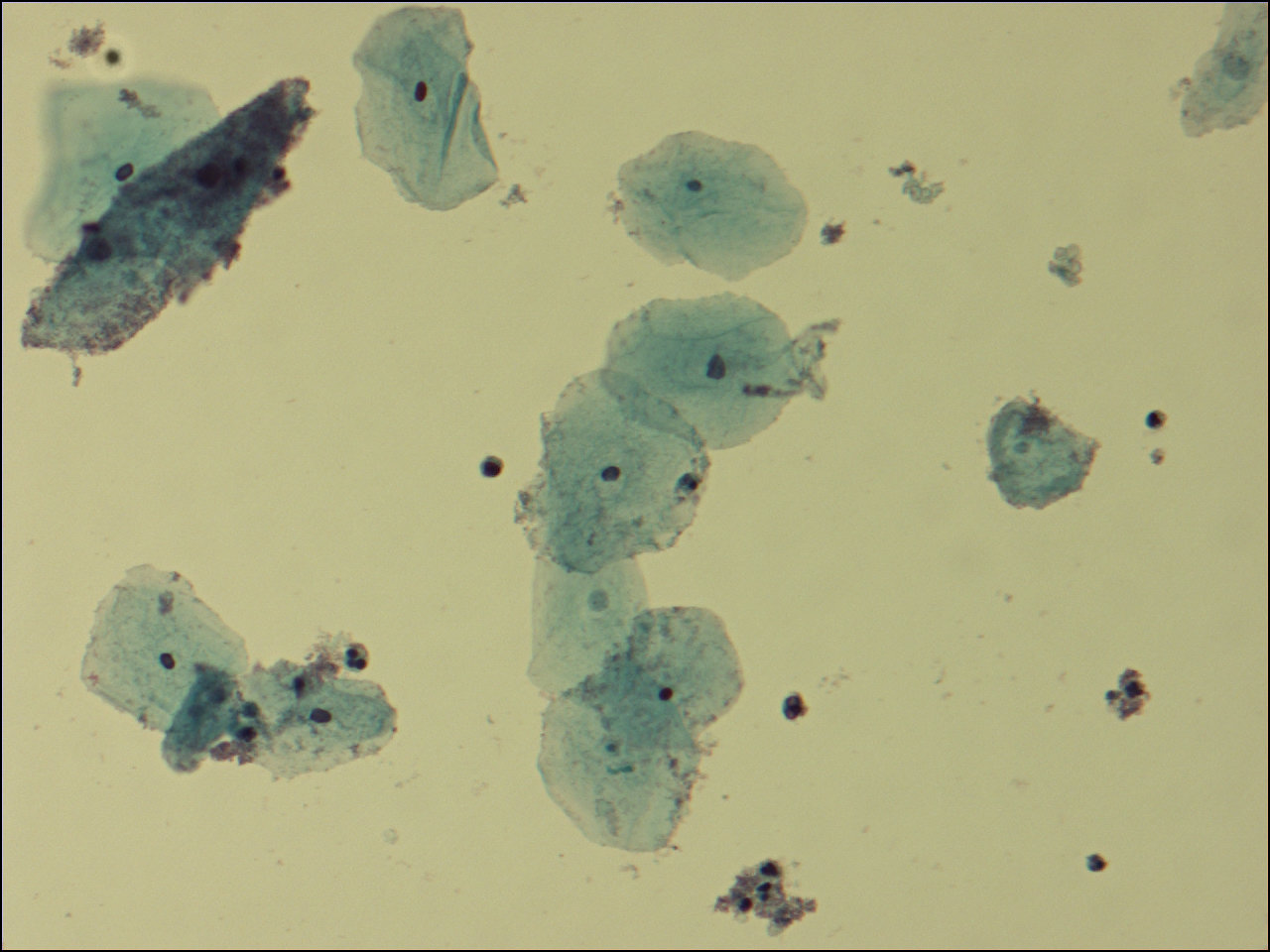

L'examen direct au microscope optique permet de mettre en évidence le parasite. Il n'y a pas d'intérêt à réaliser une culture.

Le traitement concerne les deux partenaires :

- soit un traitement unique de 2 g de métronidazoleDéfinitionAntibiotique et antiparasitaire appartenant aux nitroimidazoles. Il inhibe la synthèse des acides nucléiques et est utilisé pour le traitement des infections liées à des bactéries anaérobies ainsi qu'à des protozoaires. Il est efficace contre, entre autres : Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis, Clostridium difficile, Helicobacter pylori. Le métronidazole est utilisé dans le traitement de colites pseudomembraneuses, c'est pourquoi on peut le retrouver associé à d'autres antibiotiques tels que les macrolides apparentés pouvant provoquer ce type de maladie. Le métronidazole est aussi prescrit pour le traitement des rosacées (type Rozagel) et des télangiectasies. (Flagyl®) ;

- soit un traitement de 10 jours de 500 mg en deux prises quotidiennes de métronidazole ;

- soit un traitement local prolongé pendant 15 jours, ovule de métronidazole (Flagyl®).

Il pourra être renouvelé 1 mois plus tard.

3 . 1 . 2 - Mycose

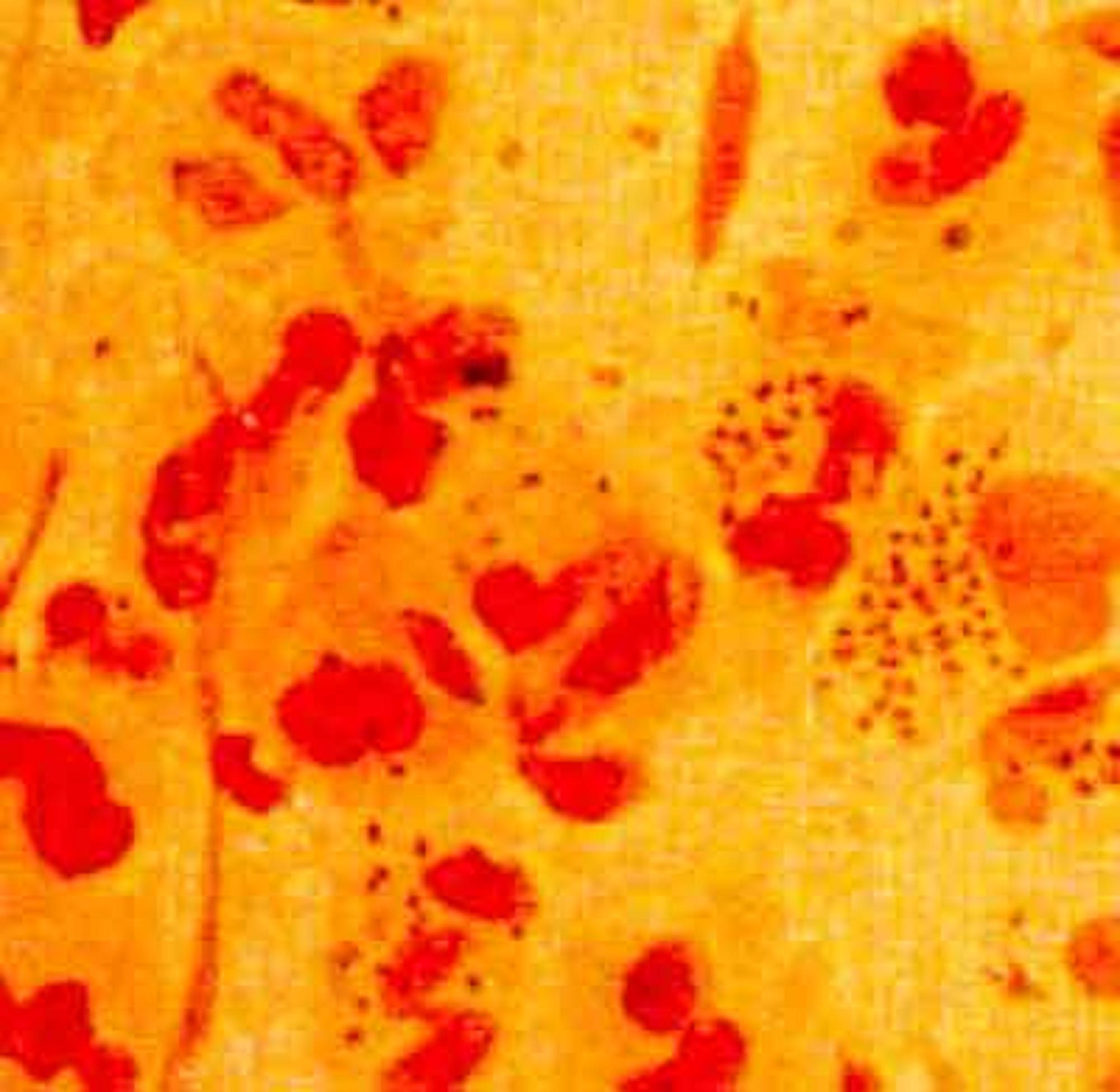

Le symptôme essentiel est le prurit. Intense parfois intolérable, le prurit entraîne souvent des dysurieDéfinitionDifficulté à l'évacuation de la vessie. La dysurie est souvent méconnue car indolore et d'installation progressive. On décrit la dysurie d'attente, initiale au début de la miction, et la dysurie de poussée, parfois terminale. Cette dysurie s'accompagne d'une diminution de la force du jet. On en rapproche les mictions en deux temps, les gouttes retardataires, et la sensation de vessie non vide en fin de miction.s, voire une pollakiurieDéfinitionFréquence excessive des mictions en petites quantités. Ces mictions ont lieu à intervalles fréquents et sont liées à une sensation de plénitude vésicale (impression de vessie pleine) qui n'est pas due à une vessie pleine mais à une vessie présentant une irritation. Cette sensation s'accompagne d'une impression de plénitude même quand la vessie n'est pas pleine.. Au spéculum les leucorrhées sont blanches, caillebottées (comme du lait caillé), grumeleuses, tapissant les parois du vagin. La vulve est sèche, œdémateuse avec de fréquentes lésions de grattage. L'extension sur le périnée postérieur est fréquente. Le vagin est rouge faisant ressortir le blanc des leucorrhées. L'examen au microscope montre des filaments mycéliens. Le Candida albicansDéfinitionEspèce de levure la plus importante et la plus connue du genre Candida. Elle provoque des infections fongiques (candidiase ou candidose) essentiellement au niveau des muqueuses digestive et gynécologique. Les candidoses sont une cause importante de mortalité chez les patients immunodéprimés comme les patients atteints du sida, les patients cancéreux sous chimiothérapie ou après transplantation de moelle osseuse. Les candidoses orale et œsophagienne sont fréquentes chez le patient atteint du sida. Lorsque Candida s'infiltre dans le flux sanguin, l'infection devient systémique et on parle alors de candidémie. Les candidémies sont caractérisées par une mortalité de l'ordre de 40 %. Candida albicans peut donner également une multitude d'autre infections car il s'agit d'un pathogène opportuniste très polyvalent, il peut être responsable d'infection superficielle cutanée, causer un érythème fessier chez les nouveau-nés, une bronchopneumonie et/ou une pneumonie, une vaginite, une balanite ou être responsable d'infections profondes. Candida albicans est un organisme vivant à l'état naturel sur la peau, dans la bouche et le tube digestif de l'être humain. On le retrouve chez 80 % de la population, et il n'entraine habituellement aucune maladie ou symptôme en particulier. C'est un organisme commensal saprophyte. (voir candida albicans) est le germe le plus souvent retrouvé.

La prescription comprend un traitement spécifique antimycosique, tel l'éconazoleDéfinitionAntifongique (médicament actif contre les champignons) local, spécifiquement efficace (théoriquement) contre le Candida albicans et sur les bactéries mises en évidence par la coloration Gram +. (Gynopevaryl LP®), le fenticonazoleDéfinitionAntifongique inhibant la synthèse de l'ergostérol, molécule constitutive de la membrane fongique. (Lomexin®), le miconazoleDéfinitionAntimycosique imidazolé utilisé fréquemment dans des sprays topiques, des crèmes et lotions appliquées sur la peau pour guérir les infections fongiques tel le pied d'athlète. Il peut aussi servir en usage interne pour traiter les infections vaginales dues à des levures. En cas d'utilisation par quelqu'un sous l'anticoagulant warfarine, le miconazole peut provoquer un effet secondaire pouvant entraîner des hémorragies. (Gynodaktarin®), le butoconazoleDéfinitionAntifongique inhibant la synthèse de l'ergostérol, molécule constitutive de la membrane fongique. (Gynomyk®) ou l'isoconazoleDéfinitionAntifongique inhibant la synthèse de l'ergostérol, molécule constitutive de la membrane fongique. (Fazol®), en ovule gynécologique et crème. Le traitement monodose favorise l'observance et ainsi diminue les rechutes. Le traitement de confort utilise des solutions apaisantes comme Gynhydralin®, Saforelle® ou Opalgine®. Le traitement du partenaire se fait par pommade antimycosique locale pendant 10 jours.

En cas de récidive, il faut :

- rechercher des facteurs favorisants comme une antibiothérapie, un diabète ou une grossesse ;

- éliminer une autre cause infectieuse (herpèsDéfinitionMaladie virale chronique responsable d'éruptions cutanées récidivantes et portée par le virus Herpes simplex. Elle représente également la première cause d'ulcérations génitales en Europe principalement. L'herpès génital favorise la transmission du virus du sida.) (voir herpès, herpès simplex (HSV), herpès (dermatologie) et herpès (pédiatrie)) ;

- réaliser un mycogramme pour éliminer une résistance aux traitements ;

- envisager un traitement de longue durée per os (miconazole (Daktarin®) 8 cp/j pendant 8 jours ou amphotéricine B (Fungyzone®) 6 gel/j pendant 20 jours).

3 . 1 . 3 - Gardnerella vaginalis

Gardnerella vaginalis est responsable d'une vaginite fréquente dont l'élément caractéristique est la mauvaise odeur (poisson pourri). Ce germe est pour certains un hôte normal de la flore vaginale car isolé chez près de 10 % des patientes. Pour être pathogène il doit être associé avec différents germes anaérobies. En fait c'est la décarboxylationDéfinitionRéaction chimique au cours de laquelle une molécule de dioxyde de carbone (CO2) est éliminée (généralement par chauffage) d'une molécule organique portant un groupement carboxyle, selon le schéma général suivant : R – COOH –> décarboxylase –> R – H + CO2. par les germes anaérobies des acides aminés élaborés par le Gardnerella qui est responsable de cette odeur caractéristique. À l'état de sels non volatils in vivo, ces amineDéfinitionComposé organique dérivé de l'ammoniac dont certains hydrogènes ont été remplacés par un groupement carboné. Si l'un des carbones liés à l'atome d'azote fait partie d'un groupement carbonyle, la molécule appartient à la famille des amides. On parle d'amine primaire, secondaire ou tertiaire selon que l'on a un, deux ou trois hydrogènes substitués.s peuvent être libérées lors de l'alcalinisationDéfinitionAction de rendre alcalin. du vagin, en particulier suite à un rapport ou en fin de règles.

Les leucorrhées sont grisâtres, fluides, peu abondantes, adhérentes à la paroi vaginale.

L'examen au spéculum note peu d'irritation locale.

Le germe est mis en évidence par culture mais son association avec des anaérobies est facilement reconnu par le test à la potasse (Sniff test) qui révèle, par application d'une goutte de potasse à un prélèvement sur lame, l'odeur caractéristique de poisson pourri.

Le traitement est justifié du fait de l'inconfort. Soit un traitement monodose par métronidazole (Flagyl®) 2 g, soit un traitement associant amoxicillineDéfinitionAntibiotique bêta-lactamine bactéricide de la famille des aminopénicillines, indiqué dans le traitement des infections bactériennes à germes sensibles. Elle est également indiquée chez l'adulte dans le traitement de certains ulcères de l'estomac ou du duodénum causés par une bactérie (Helicobacter pylori) en combinaison avec le métronidazole ou la clarithromycine et un inhibiteur de la pompe à protons. (Clamoxyl®) 2 g/j pendant 7 jours et métronidazole (Flagyl®) ovule pendant 7 jours. Le traitement du partenaire est discuté, les récidives font proposer un traitement complémentaire pour améliorer la flore vaginale.

3 . 1 . 4 - Gonocoque

Hautement pathogène il est responsable d'infections génitales hautes (endométrite, salpingite).

Les leucorrhées sont jaunes ou verdâtres, purulentes avec parfois des signes d'urétrite ou de skéniteDéfinitionInflammation des glandes de Skene, sur la paroi de l'urètre.. L'examen au spéculum trouve une cervicite avec glaire purulente, les parois vaginales sont rouges, saignant au contact.

La notion d'urétrite chez le partenaire ou d'écoulement méatique doit faire penser au diagnostic.

L'examen direct permet de trouver le diplocoqueDéfinitionBactérie sphérique qui a tendance à se grouper par deux (ex : pneumocoque, méningocoque). gram négatif. En cas de doute un ensemencement sur milieu spécifique sera réalisé. Il permettra d'isoler le germe et de faire un antibiogrammeDéfinitionTechnique de laboratoire visant à tester la sensibilité d'une souche bactérienne vis-à-vis d'un ou plusieurs antibiotiques supposés ou connus. Le principe consiste à placer la culture de bactéries en présence du ou des antibiotiques et à observer les conséquences sur le développement et la survie de celle-ci. On peut par exemple placer plusieurs pastilles imbibées d'antibiotiques sur une souche bactérienne déposée dans une boîte de Petri. Il existe trois types d'interprétation selon le diamètre du cercle qui entoure le disque d'antibiotique : souche ou bactérie sensible, intermédiaire ou résistante..

Le traitement concerne tous les partenaires, symptomatiques ou non (cf. Item 95 : Maladies Sexuellement Transmissibles (MST)

).

3 . 1 . 5 - Mycoplasme, Chlamydia

Ils ne sont pas habituellement associés à des leucorrhées mais il faut les rechercher lorsqu'une IST est suspectée. En particulier en cas de glaire louche, de cervicite chez une femme jeune, la hantise d'une infection à Chlamydia et de ses conséquences sur le haut appareil génital impose leur recherche systématique.

Les leucorrhées retrouvées sont banales, jaunâtres, parfois accompagnées d'une urétrite ou une endocerviciteDéfinitionInflammation de la paroi interne du col. À l'examen, il existe un écoulement purulent qui sort de l'endocol. La colposcopie, le prélèvement permettent le diagnostic.. Avec le mycoplasme on peut avoir des brûlures postcoïtales.

Le diagnostic se fait par culture et titrage de germe pour le mycoplasme, par culture, PCR pour le Chlamydia.

Autant la pathogénie du Chlamydia ne se discute pas, autant celle des mycoplasmes est controversé tant ils sont retrouvés fréquemment dans les prélèvements cervico-vaginaux.

Le traitement est basé sur les cyclines pour mycoplasme et Zithromax® en prise unique pour Chlamydia.

3 . 1 . 6 - Germes banaux

Les vaginites bactériennes sont source d'embarras pour le médecin, les troubles fonctionnels sont dominés par la leucorrhée non spécifique, gênant par son abondance, sa couleur et sa persistance. Il s'y associe parfois des signes d'irritation locale avec brûlures. Leur survenue est plus fréquente avant la puberté et après la ménopause non substituée en raison de l'absence de flore de DöderleinDéfinitionFlore bactérienne polymorphe vaginale normale, faite de lactobacilles..

Les germes retrouvés sont variés : streptocoque BDéfinitionStreptocoque du Groupe B (SGB) ou Streptococus agalactiae : Type de bactéries qui est la première cause de mortalité par infection bactérienne chez les nouveau-nés. Cette bactérie est aussi responsable d'infection chez les personnes âgées. C'est aussi un pathogène important en médecine vétérinaire, car il provoque la mammite bovine (inflammation du pis) chez les vaches laitières. Le nom y fait d'ailleurs allusion (« agalactiae » = absence de lait). (voir streptocoque et streptocoque B), staphylocoqueDéfinitionBactérie du genre : coques, gram positifs, coagulase positive pour Staphylococcus aureus (staphylocoque doré), négatif pour les autres. Une vingtaine d'espèces de la famille des staphylocoques sont actuellement identifiées, dont l'espèce principale : Staphylococcus aureus, responsable de nombreuses infections humaines et animales. (voir staphylocoque), colibacilleDéfinitionColibacille ou Escherichia coli : Bactérie intestinale des mammifères très commune chez l'être humain. C'est un coliforme fécal, généralement commensal. Cependant, certaines souches d'Escherichia coli peuvent être pathogènes, entraînant alors des gastro-entérites, infections urinaires, méningites, ou septicémies.s (voir infections bactériennes), ProtéusDéfinitionGenre de bactéries de la famille des enterobacteriaceae, commensal du tube digestif., etc.

Les traitements sont basés sur des produits locaux : Polygynax®, Amphocycline®, Colposeptine® en ovule.

Il ne faut pas oublier de rétablir l'écosystème et de rétablir la flore de Döderlein.

3 . 2 - Néoplasiques

Les leucorrhées peuvent être révélatrices d'une lésion cervicale tel CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia) ou cancer. Il est important après avoir traité l'infection de vérifier l'état du col surtout si la patiente n'a pas eu de frottis récent.

Une hydrorrhéeDéfinitionÉcoulement abondant de liquide clair, séreux, par un conduit naturel, dû à une muqueuse enflammée (nez, utérus et conjonctive). doit faire évoquer une pathologie utérine ou tubaire.

3 . 3 - Cas particuliers

Femme ménopausée

Les deux causes de leucorrhées auxquelles il faut penser chez les personnes ménopausées sont :

- l'atrophie par carence hormonale et dont la modification de la flore explique l'aspect de vaginite sénile. Le traitement sera hormonal ;

- l'origine néoplasique cervicale, endométriale ou tubaire.

Un examen gynécologique complet s'impose pour ne pas passer à côté d'une lésion néoplasique.

Jeune fille

Les vulvovaginites infectieuses sont possibles chez la jeune fille. Le plus souvent il s'agit de germes banaux, parfois une oxyuroseDéfinitionParasitose due à un ver, l'Enterobius vermicularis, communément nommé « oxyure ». Il s'agit d'une parasitose digestive bénigne et très fréquente, notamment chez l'enfant. Il s'agit de la parasitose la plus répandue en France. (voir oxyurose (parasitologie) et oxyurose (hépato-gastro-entérologie)) ou une mycose.

Il faut toutefois penser à la possibilité d'un corps étranger intravaginal que l'on sent parfois par le toucher rectal.

3/4